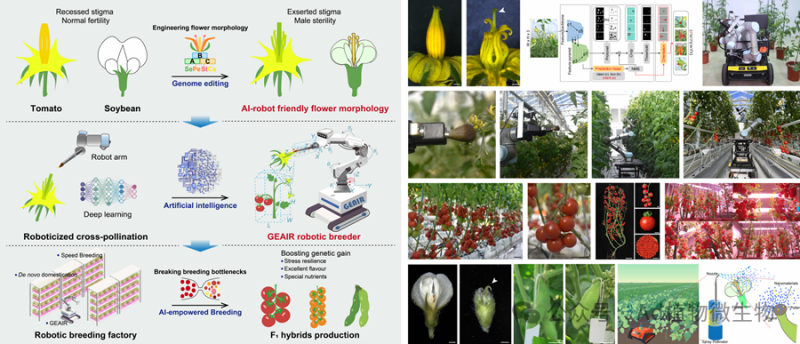

杂种优势的利用对于提高作物单产和保障粮食安全至关重要。2024年,全球杂交种子市场的规模达到了3830亿元,并预计到2029年将增长至5904亿元;同年,全球番茄杂交种市值为85.4亿元,预计到2030年将达到150.5亿元。然而,高昂的成本和低效的杂交育种及制种过程成为限制杂种优势利用的主要障碍。以番茄为例,由于其花朵结构闭合,全球范围内的杂交育种和制种仍完全依赖人工完成杂交授粉,人力成本占总育种成本的25%以上,其中仅人工去雄一项就占据了杂交授粉成本的40%。随着人口老龄化,这些成本正逐年上升。此外,一些花型闭合的作物因杂交制种成本过高而无法有效利用杂种优势,如大豆有30%以上的增产潜力但由于花型高度闭合难以进行杂交授粉。

许操研究员带领的团队采用了一种新颖的方法,通过基因编辑针对番茄花器官ABC模型中调控雄蕊发育的特定MADS-box基因GLO2,使原本闭合的雄蕊裂开且花粉败育,柱头自然外露,成功创建了不影响果实产量和种子质量的结构型雄性不育系,解决了番茄育种中长期缺乏柱头外露型雄性不育系的问题。

在与中国科学院自动化所杨明浩副研究员的合作下,团队还研发了智能授粉机器人,实现了温室环境下的稳定运行,柱头识别准确率达到85.1%,每个花朵的授粉时间只需15秒,单次巡航授粉成功率达到了77.6% ± 9.4%。机器人可以全天候不间断地工作,确保每朵花都能成功授粉结果。“吉儿”机器人的国产化率已超过95%,整机成本具有很高的市场竞争力。

作物花型重塑与 AI 机器人协同设计实现智能自动化杂交育种

研究人员进一步将智能育种机器人与先前建立的从头驯化和快速育种技术相结合,构建了智能育种工厂,使得近缘野生种的育种周期从原来的5年缩短到了1年,同时节省了大量的人工成本,释放了作物野生近缘种在改善栽培品种抗逆性和口感方面的潜力,能够高效培育出优质的新番茄种质。为了应对大豆杂交授粉成本过高的挑战,团队首次使用“吉儿”系统实现了结构型大豆雄性不育系的快速创制,有望大幅提高我国大豆单产,推动大豆杂交育种的发展。

上述结构型雄性不育系创制技术和智能育种机器人相关技术已申请国家专利和PCT国际专利,许操研究员及其团队正在致力于将BT+AI融合应用于整个产业链,包括育种、生产、采收和追溯等环节,开发下一代智能育种技术和装备。

网站导航∨

网站导航∨