5月底

,山东省政府网站发布了《关于农业优势特色产业培育方案(2021-2025年)的批复》,其中的方案提出,山东将进一步培育壮大一批包括栖霞苹果在内的优势特色产业,推动其高质量发展。

经济导报记者在烟台调查发现,部分乡村的苹果产业,新品种、新农技推广不力,存在“老龄化”的情况。对此,烟台市福山区高疃镇肖家夼村尝试借直播带货等模式发掘老品种苹果的市场价值,为果农增收,搞活产业。也有受访专家直言,产业搞活的根本在于增收,果农收入得以保障,新品种、新农技就都推广开了。

从果树到果农都“老”了

从业多年,肖家夼村苹果种植户、烟台徐方文北方果蔬技术开发有限公司的负责人徐方文渐渐发现,周边果农全是老相识,而且越来越老,“年轻人有点本事的,都出去或去市里工作了,留下来种苹果的都是些老人。”

除了果农,“变老”的还有果树品种,“一些树龄超过30年,都是老型品种的富士。”他说,老型品种因表光差、上色慢,在市场上不具竞争力。

根据徐方文提供的最新苹果出库价格,老型品种富士统货(即不分级)收购价格仅为每斤2.5元,而新型品种的“一级果”r>(即横截面直径超过70毫米、外观色泽饱满的苹果)收购价格超过每斤7元,“二级果”r>(即横截面直径超过65毫米、色泽亮丽无疤痕的苹果)每斤4元。

“由于老型品种多,现在不少农户一亩苹果只能卖出万元左右,但要种这一亩果,积肥大约要1500元,纸袋600元、农药600元,重施肥也要1500元,再加上人工费用,每亩成本超过7000元,净收入才两三千元。”徐方文表示。

在农业专家、烟台市芝罘区土农业农村局肥站站长刘环看来,徐方文的观察并非个例:“不光在烟台,近年来我国农村多多少少都出现了农民老龄化、产业空心化的情况,先进的农技、优良的品种也因此推广不出去,农民继续维持低效劳动。”

当然,烟台苹果产业规模化和现代化的典型也很多。“比如芝罘区的烟台大山果业开发有限公司,就跟果农签订了种植合同、输出种植技术和生产标准,一方面保证了果农的收入,另一方面也实现了标准化和规模化的种植。”刘环说。

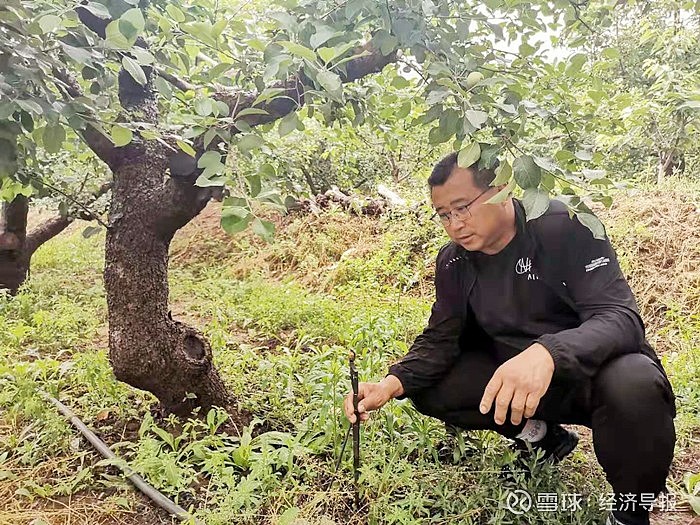

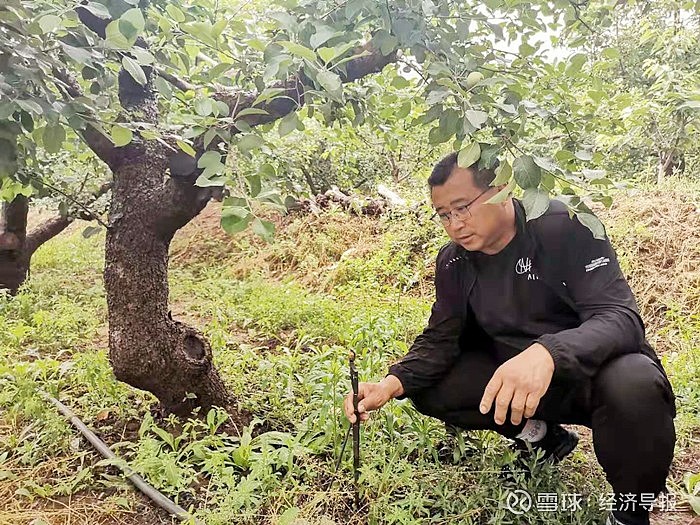

▲在肖家夼村,一位果农正在打理果树 杜杨/摄

老品种并非一无是处

如上所述,苹果产业要发展、果农要增收,最直接的方法就是换种新型品种。

但经过测算,徐方文发现,换种新型品种需要投入五六年的纯投入。每亩果园加装喷灌设施大约需要700余元,购买果树苗木约需1000元,初期每年的管理成本也就是几百元,“但苹果树长到第四年才开始零星挂果,第六年才进入丰产期。”

这样造成的后果是:收入越低,越不敢投入换新;越不投入,收入越低。

而在徐方文看来,老型品种的富士并非一无是处:“相对于甘肃等新的苹果产区,消费者更愿意买烟台苹果。现在中老年人是吃苹果的‘主力军’,他们追求老型品种的老风味,所以这种老风味理应占据一定的市场份额。”

前两年,高疃镇引进了本地籍网红“I Du”团队对农产品进行直播预售;同时还引进专业电商能人,与合作社签订协议。这让徐方文看到了增收的希望:“在直播中,我可以着重推介老型品种的口感,同时也不避讳‘颜值’上的劣势,让顾客根据自己的需求选购相应的品种。”

经过实践,他发现直播带货确实打开了一定的销路。与此同时,高疃镇肖家夼村党委还主动出击,联系生鲜电商,一次就为村民销售了万余斤苹果。

果农们敢投入了

徐方文发现,现在不少果园开始淘汰旧果树,改种新品种。“哪怕只是喷灌一年只铺一排、果树一年只换一行,但好歹果农们也敢投入了。”

喷灌这种新农技还提升了劳动效率,“平时施肥、浇水,我们都可以先调配好,直接就能喷灌到树;而以前需要一担担挑水浇灌。果农们都说,以前干到60多岁就没力气了,现在估计能干到七八十岁。”徐方文笑着说。

如是,上述“老龄化”给产业带来的冲击,正在被破解。

“必须要增收。”在谈到破解的关键时,刘环表示,“农民增收了,无论是新农技还是新品种,都敢投入了。”

除了直播带货,刘环认为,增收的根本还在于规模化种植、合同化种植:“以烟台大山果业为例,他们跟果农签订种植合同,每斤按6元价格收购合规格的苹果,并根据市场价格波动略微调整。而果农之所以能享受到旱涝保收的收购价格,完全是因为下游有这么一个规模化的企业。”

刘环认为,要想推动农业优势特色农业的高质量发展,推出一批种植大户,通过土地流转、签订种植合同等方式,带动规模化经营,是切实可行的方法。

在肖家夼村,村里正筹划整修公路。“目前村里部分生产路还没有硬化,进出公路也比较颠簸,不利于苹果运输。为了让村民增收,整修公路也是迫在眉睫。”村党支部书记王宗景表示。

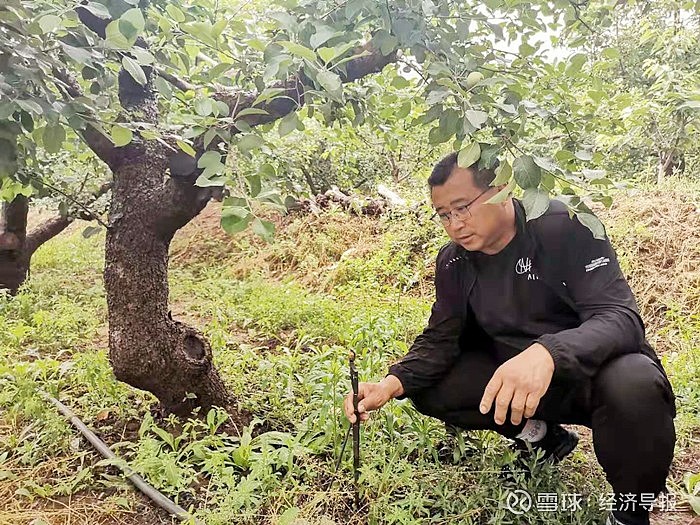

▲徐方文正在介绍喷灌技术 杜杨/摄

【专家观点】科技+资本 产业成规模

山东的农业优势特色产业有“后浪”了。在前述《批复》中,不仅有寿光蔬菜等13个优势特色产业,还有文登西洋参等4个新一批产业正在培育中。山东社科院农村发展研究所所长、经济导报特约评论员张清津认为,科技的进步让农产品打破地域界限,而随着资本的入局,新科技、新品种、新农技将加快应用,继而带动周边地区最终形成全新的农业优势特色产业。

《批复》提及了日照绿茶产业。中国北方原本没有茶叶,日照绿茶是在上世纪五六十年代从南方引种而来的。“科技的进步让农产品打破了地域界限,地域不再是农产品的特色。”张清津表示,“近年来泰安新兴的很多茶园培植的是‘女儿茶’,继‘南茶北引’后进一步打破了山东沿海地区种茶的地域界限。”

他还提到樱桃等水果,“这几年大樱桃成为苹果之外烟台的又一张‘名片’,但其实樱桃并非山东的优势种植作物;还有猕猴桃,原产自湖北宜昌,近年来博山一带种植也已形成规模。”

优势特色产业的“优势”是什么?当科技逐渐取代地域成为农业的特色时,新一代的农业优势特色产业又将如何培育?

张清津以威海引种的苹果举例,“近两年威海一些工商资本,积极流转果园土地,形成种植规模。然后从日本引种新型富士苹果,替代老型品种,进行规模化种植。”新型品种苹果更好吃,规模化种植保证了产品品质,再加上企业化运作对市场的把握更强,这些工商资本的投入很快就得到了回报。“一家挣钱了,周围的老百姓也按捺不住了,开始学着种。很快,这一家企业就带动了这一片区域的苹果产业。”

张清津认为,农业优势特色产业的培育,除了应用新科技、新品种、新农技,还应当引导工商资本跟进,并扶持龙头企业,“资本对科技的力量深有认知,推广应用也最坚决。而在资本获利之后,周边跟风也会形成一定的产业规模。”